Les Québécois à Hollywood

-

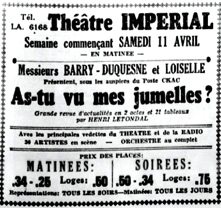

Le Petit journal, 12 avril 1936, p.23

Source : Bibliothèque et Archives nationale du Québec

-

Le Petit journal, 12 avril 1936, p.21

Source : Bibliothèque et Archives nationale du Québec

-

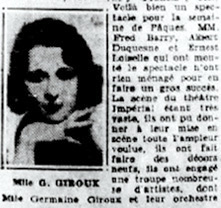

Le Petit journal, 1 janvier 1933, p.16.

Source : Bibliothèque et Archives nationale du Québec

-

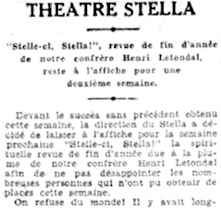

Le Petit Journal, 23 juin 1946, p.38

Source : Bibliothèque et Archives nationale du Québec

Le Petit journal, 12 avril 1936, p.23

Source : Bibliothèque et Archives nationale du Québec

L’exode du talent québécois vers les États-Unis est déjà bien amorcé au moment où l’industrie cinématographique se met au parlant. Parmi les Québécois partis tenter leur chance au sud de la frontière au temps du cinéma muet, mentionnons notamment Mack Sennett, né Michael Sinnott près de Richmond en 1880. Sennett devient en 1912 le grand patron du studio Keystone, spécialisé dans les comédies. En 1914, il est le premier à faire tourner un jeune artiste de music-hall britannique : Charlie Chaplin. Sennett connaît un grand succès et produit plusieurs centaines de comédies jusque dans les premières années du cinéma parlant. Il est sans contredit l’une des plus importantes figures du Hollywood des années 1910 et 1920.

Plusieurs actrices d’origine québécoise font carrière à Hollywood dans les premières années du cinéma parlant. Norma Shearer, de Westmount, devient l’une des plus grandes stars des années 1930. Pauline Garon et Fifi D’Orsay se font également remarquer dans plusieurs productions hollywoodiennes. Toutes trois font abondamment parler d’elles à chacun de leurs passages au Québec. Alys Robi et Germaine Giroux tenteront elles aussi leur chance aux États-Unis, mais sans succès.

Deux Québécois francophones, Henri Letondal et Paul Dupuis, connaissent également des carrières intéressantes à l’étranger. Déjà connu pour les émissions qu’il écrit et anime pour la station de radio montréalaise CKAC, Letondal part dans les années 1940 tenter sa chance à Hollywood. Il y interprétera de nombreux petits rôles demandant un accent français, parfois dans de grandes productions. On peut ainsi l’apercevoir aux côtés de Marilyn Monroe dans Monkey Business et Gentlemen Prefer Blondes. Paul Dupuis joue quant à lui dans une dizaine de films produits par des studios britanniques. Il tourne également en France et au Québec, notamment dans La forteresse et Tit-coq.

Les rôles que Garon, D’Orsay et Letondal interprètent à Hollywood collent davantage au stéréotype du « frenchie » qu’à celui du Canadien français bien connu des amateurs de «drames du Nord-Ouest ». Ce ne sont pas des trappeurs portant tuques et chemises à carreaux, mais des Français du vieux continent. Leurs personnages s’expriment dans un anglais approximatif et zézayent tous. Le « tempérament latin » de leurs personnages se manifeste également par leur libre sexualité.

Parmi les Québécois anglophones ayant fait carrière à Hollywood, le plus célèbre est sans nul doute le comédien Glenn Ford (né Gwyllyn Samuel Newton), que l’on peut voir dans plus d’une centaine de films entre 1937 et 1990. Né le 1er mai 1916 au Jeffrey Hale Hospital de Québec, Ford passe une partie de son enfance à Québec et Sainte-Christine D’Auvergne, avant d’émigrer avec sa famille en Californie en 1924. Il débute à l’écran à la fin des années 1930 et acquiert une grande notoriété après la Seconde Guerre mondiale. On peut notamment le voir aux côtés de Rita Hayworth dans Gilda.

Mark Robson, né à Montréal en 1913, est un autre anglophone qui réussit bien à Hollywood. Il travaille dès 1932 à la Fox, puis à la RKO, où il est notamment monteur sur Citizen Kane. Il réalise ensuite des films d’horreur pour Val Lewton au cours des années 1940.

Le Québécois ayant l’insigne honneur d’avoir remporté le plus grand nombre d’Oscars est par ailleurs Douglas Shearer, frère de Norma. Shearer a remporté pas moins de onze Oscars pour son travail d’ingénieur du son.

Thèmes - Le 16 mm

- Les Amérindiens

- L'arrivée du cinéma parlant

- L'avènement de la télévision

- Les Canadiens français à l'ONF

- La censure

- Le cinéma des religieux

- Cinéma et colonisation

- Cinéma et langue française

- Cinéma et religion

- Les circuits 16 mm

- La contribution des Français au cinéma québécois

- La couleur

- Distributeurs et exploitants de salles

- Hollywood au Québec

- Maria Chapdelaine

- Les Québécois à Hollywood

- Radio et cinéma

- Le rapport Massey

- Les revues de cinéma

- La Seconde Guerre mondiale

Organismes Biographies - Juliette Béliveau

- Jean-Yves Bigras

- Léo Choquette

- Fifi D’Orsay

- René Delacroix

- J.A. DeSève

- George Ganetakos

- Pauline Garon

- Gratien Gélinas

- Nicole Germain

- John Grierson

- Paul Gury

- Richard Jarvis

- Paul L'Anglais

- Louis-Roger Lafleur

- Herménégilde Lavoie

- Ovila Légaré

- Guy Mauffette

- Joseph Morin

- Fedor Ozep

- Jean Palardy

- Vincent Paquette

- Jean-Marie Poitevin

- Maurice Proulx

- Roger Racine

- Norma Shearer

- Gordon Sparling

- Albert Tessier

- Le 16 mm

- Les Amérindiens

- L'arrivée du cinéma parlant

- L'avènement de la télévision

- Les Canadiens français à l'ONF

- La censure

- Le cinéma des religieux

- Cinéma et colonisation

- Cinéma et langue française

- Cinéma et religion

- Les circuits 16 mm

- La contribution des Français au cinéma québécois

- La couleur

- Distributeurs et exploitants de salles

- Hollywood au Québec

- Maria Chapdelaine

- Les Québécois à Hollywood

- Radio et cinéma

- Le rapport Massey

- Les revues de cinéma

- La Seconde Guerre mondiale

Pour en savoir plus

-

Pageau, Pierre. 1999. « Sennett au Québec, un aspect de sa formation scolaire: le cas de l'école de Pointe-aux-Trembles ». Journal of Film Preservation, nº58-58 (octobre) p.68-71.